読者さま

読者さま母の形見の半幅帯があるから、自分で着物を着たいとは思ってるの。

でも、帯の結び方がよくわからなくて面倒になってしまって。

難しいのは無理だから、簡単な帯の結び方なら自分で着てみたいな。

私、着物の着付け教室通ってたんだけど、途中までだったから。

好きな着物を着たいと思っていても、帯の結び方が難しいと思うと面倒になってしまいがち。

袋帯や名古屋帯を自分で結ぶには、結び方が難しそうな印象がある方が多いかもしれませんね。

また、今まであまり自分で着物を着たことがない方や、長く着物から離れてしまった方などは、自分で帯を結ぶことを諦めてしまうことも。

もっと簡単な帯の結び方で、気軽に着物を楽しめるといいですよね。

そこで、半幅帯を使い簡単にできる、文庫結びをご紹介します。

浴衣によく使われる結び方で、カジュアルな着物に良く合いますよ。

でも、自分で帯を結ぶと、だんだん緩んできちゃうんです。

そんなお悩みの読者様に、帯が緩んでしまう原因と、緩みにくく崩れにくい帯の結び方のポイントも合わせてご紹介します。

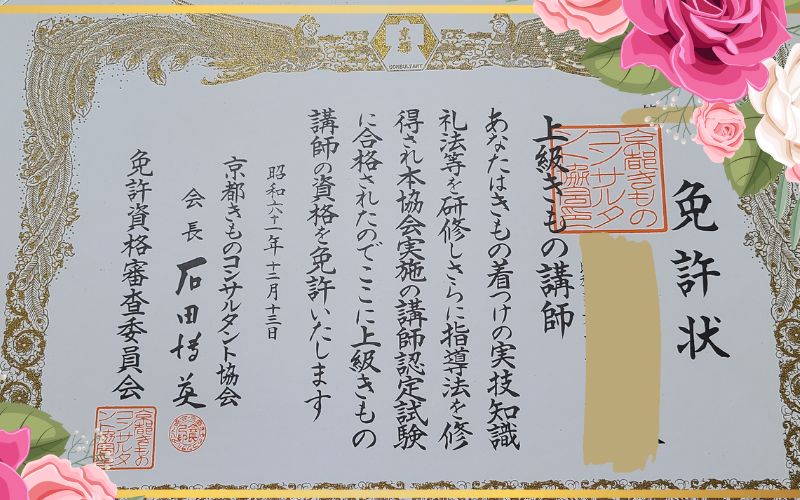

今回は、着付け師のショウジ先生が教えてくださる画像を交えて、ひとつひとつ丁寧に解説していきますよ。

また、ショウジ先生の半幅帯で文庫結びの動画もありますからご参考にどうぞ。

初めて文庫結びを締める方でも、簡単にできる方法をお伝えしますので、どうぞ最後までお読みくださいね。

ぜひ文庫結びを覚えて、着物でお出かけを楽しんでみませんか?

半幅帯と文庫結び

まずは、帯についてご説明しますね。

半幅帯とは?

細帯と呼ばれる帯の種類で、帯の幅が袋帯や名古屋帯の約半分のものです。

それぞれの帯のサイズを下のようにまとめました。

| 帯の種類 | サイズ(幅×長さ) |

|---|---|

| 半幅帯 | 約15cm×約330cm〜360cm |

| 袋帯 | 約30cm×約400cm〜440cm |

| 名古屋帯 | 約30cm×約330cm〜360cm |

他の帯と比べると軽く薄い帯なので、初心者の方でも簡単に帯を結べますよ。

半幅帯のは2種類あり、以下のようになります。

袋状で2枚の生地を縫い合わせた帯

浴衣、カジュアルな着物に使える

布地一枚で作られた帯

夏の普段着に使い、主に浴衣用

特徴として、帯揚げや帯締め枕帯などの小物を使う必要なく帯が締められるというところが挙げられますね。

半幅帯は紬や小紋、浴衣などのカジュアルな普段着に合う帯ですから、フォーマルな場所では袋帯や名古屋帯を選ぶといいですよ。

帯の幅が細いため締めつけ感が薄く、帯を結ぶのが楽な半幅帯は、よく浴衣で用いられています。

文庫結びとは?

文庫結びは年齢に関係なく誰でも締められ、江戸時代では、武家の奥方も締めていた結び方です。

浴衣だけではなく、紬、小紋などのカジュアルな着物にぴったりな締め方で、ちょっとしたお出かけにもおすすめですよ。

体の前で作り後ろに回すので、背中に手を回すことが難しい方でも、心配はいりません。

帯結びの基本となるものなので、覚えておくとさまざまな結び方の応用もしやすいです。

ぜひ挑戦してみましょう!

半幅帯を使った緩まない文庫結び!【ポイントは2つ】

せっかく自分で着た着物の帯が緩み、着崩れてしまうととても悲しくなってしまいますよね。

帯が緩んでしまう原因は以下のようになります。

- 帯の羽の位置が低い

- 帯の結び方が緩い

じゃあ、帯が緩まないようにするにはどうしたら良いの?

なにかコツがあるのかな?

そこで、帯を結んだことがない方でも、きれいに帯を締められるポイントを2つお伝えしますね。

- 羽根を高い位置で結ぶため、斜めに折り上げる

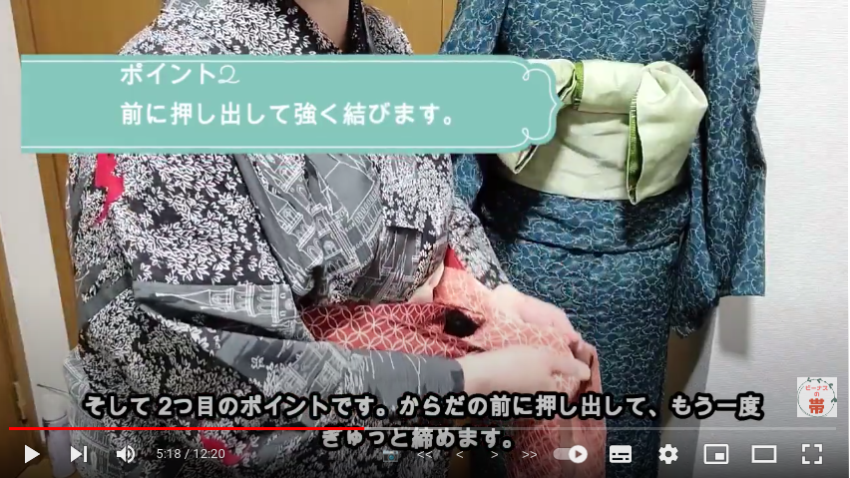

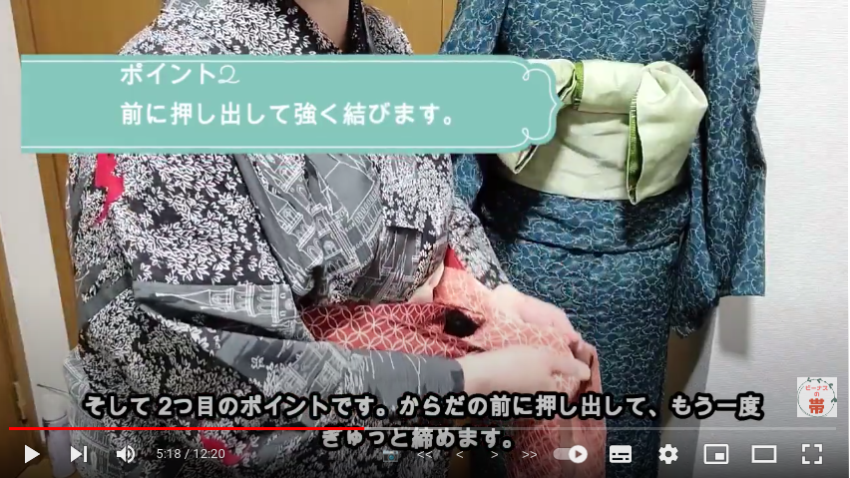

- 帯を締めるとき、前に押し出して強く締める

このポイントを押さえれば、崩れにくくきれいな文庫結びができますよ。

それではまず、帯を結ぶために必要なものをご紹介しますね。

- 半幅帯

- 着物クリップ

- 帯板

着物クリップがなかったら、何を代用品にしたらいいのかしら?

もし、着物クリップが用意できないときの代用品として、基本的には洗濯バサミや文具用のクリップでもかまいません。

しかし、注意する点が以下のようにあります。

洗濯バサミ:なかには挟む力が弱いものもあり、とめてもずれてしまうことがある

文具用のクリップ:大きく幅が広いなど使いにくいものがある

もし、洗濯バサミや文具用のクリップを使用する場合は、着物を汚したり傷つけないようによく確認しましょう。

着物クリップは洗濯バサミより挟む力が強く、表面にゴムが貼ってあるので、着物や帯の生地を傷めません。

高価なものでなく、安価なもので構いませんので、専用のクリップを使用することをおすすめします。

主に着物を着付けるときに使いますが、トイレに行くときにも使えるのでとても便利です。

一度買ってしまえば、長く使えるものなので、いくつか持っていると便利ですよ。

購入するには着物屋さん以外にも、ネットショップでも可能です。

着物屋さんに小物を見に行くだけだと気が引けるけど、ネットショップなら気軽に見れそう!

文庫結びの締め方【画像つき】

それでは、文庫結びの締め方を解説していきますね。

紹介する画像は、着付けをしやすいように左右反転しています。

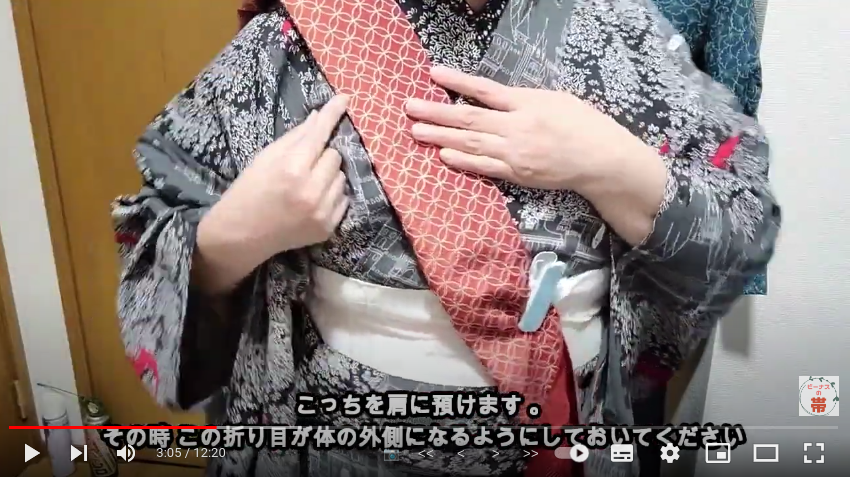

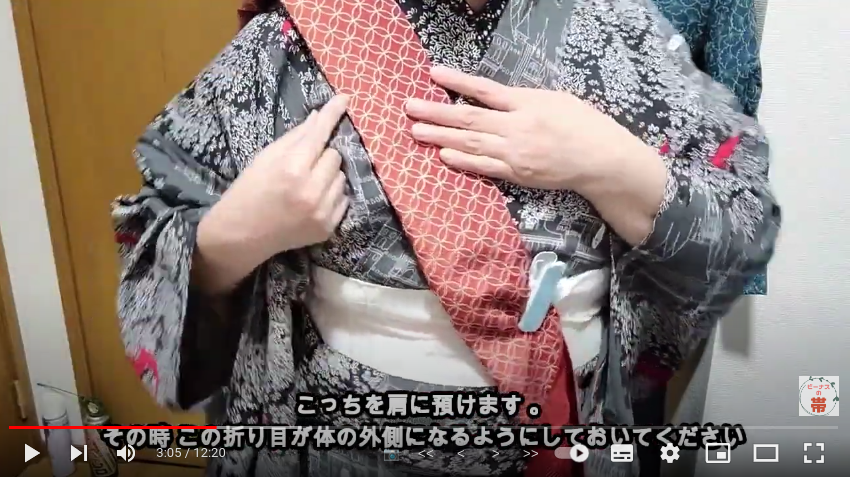

帯を折った山側が体の外側に来るようにします。

帯を締めるときは必ず帯の下側を持ち、右手は三角に折った巻き目の下に指をかけ、ぐっと横に締めます。

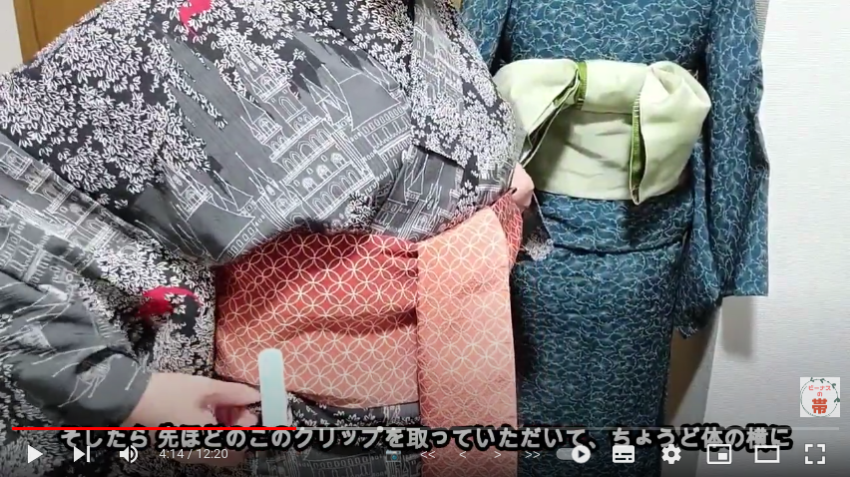

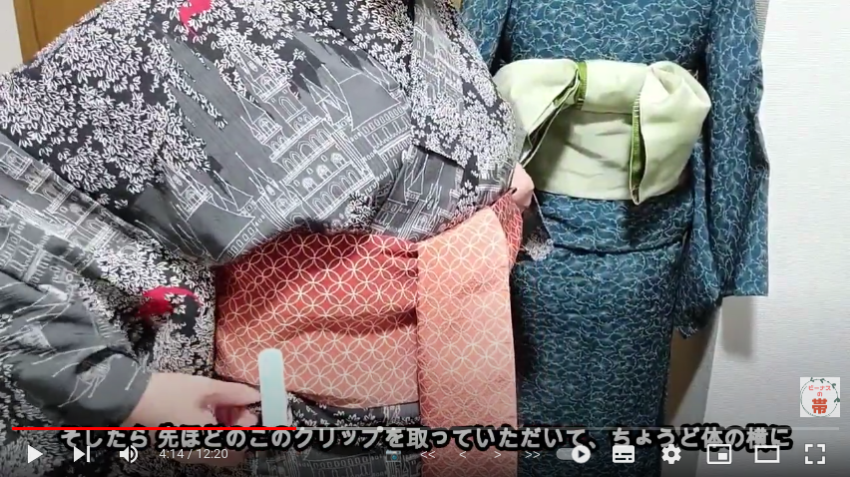

肩にかけていた手先を下ろした後、真ん中にとめていたクリップをはずし、体の横で全部の帯をとめます。

こうすることで、手を離しても帯は緩まなくなりますよ。

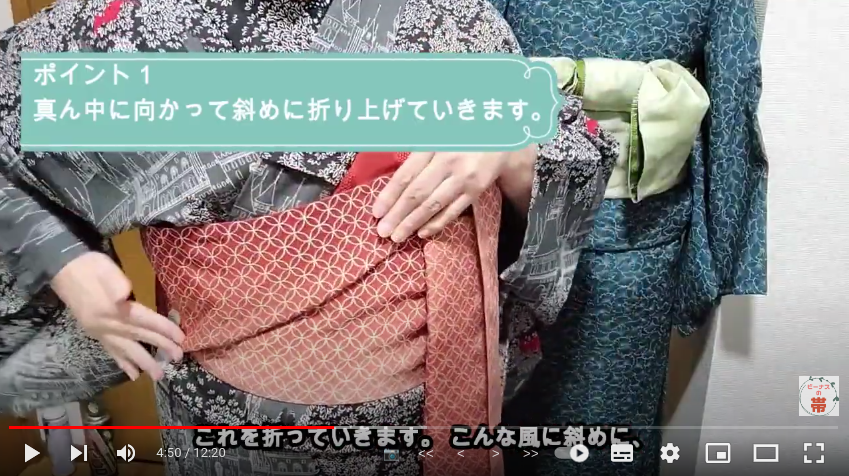

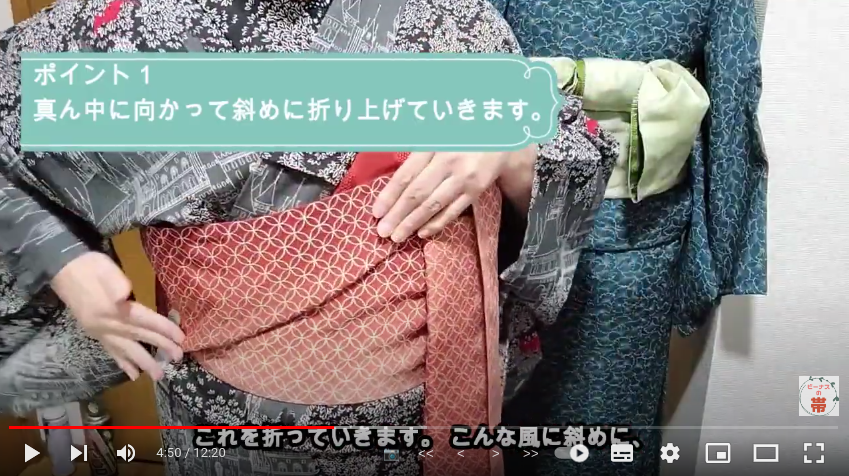

帯を締めるポイントの1つ目は、真ん中に向かって帯を斜めに折り上げ、手先を上からかぶせて結ぶことです。

帯を締めるポイント2つ目は、体の前に帯を押し出して緩みが出たらもう一度ぎゅっと結びます。

手先を反転した後に、帯の向かって右側を広げていき、羽根の大きさを決めます。

自分の肩幅に合わせるとちょうどいいですね。

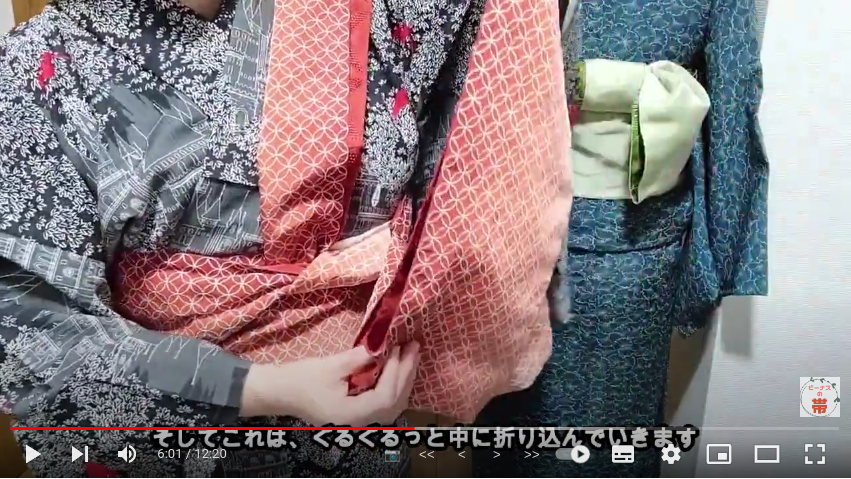

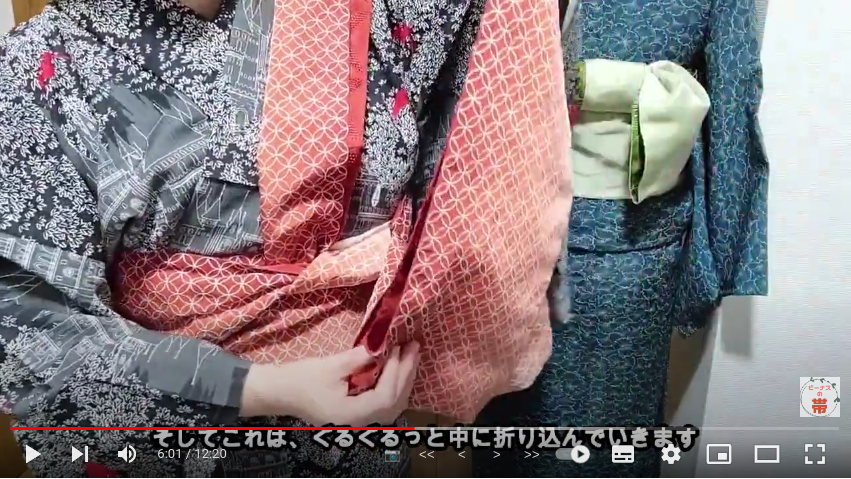

中にくるくる巻くように折り込みます。

まずは半分に折り、一山作ります。

両端を折り、Wになるようにします。

折った羽根になる部分に手先を縛り付けます。

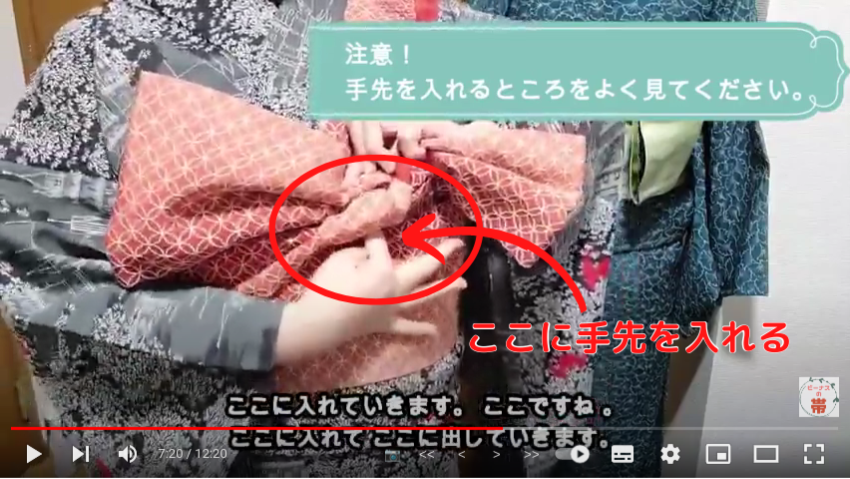

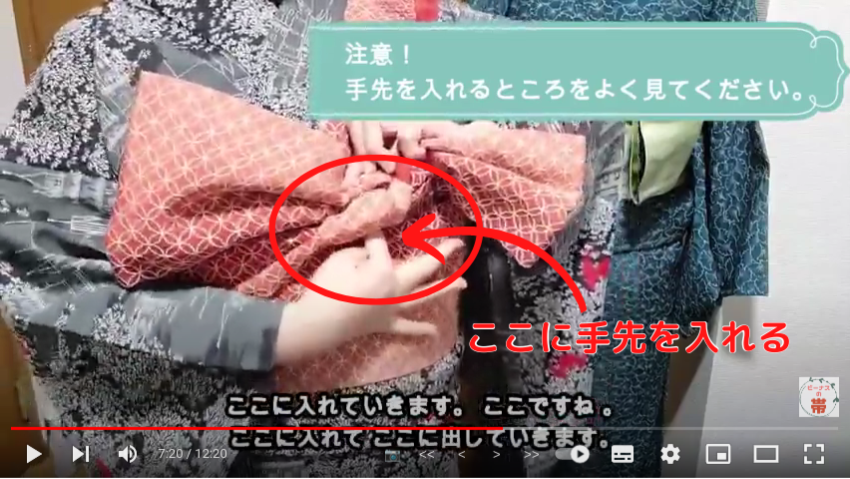

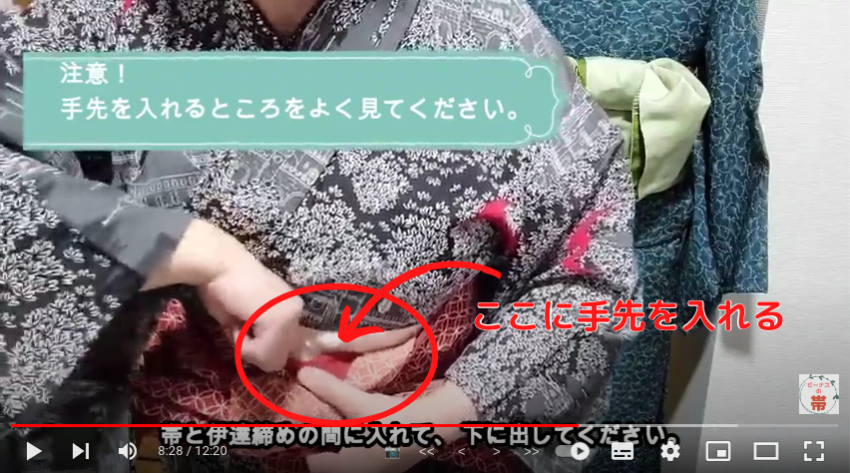

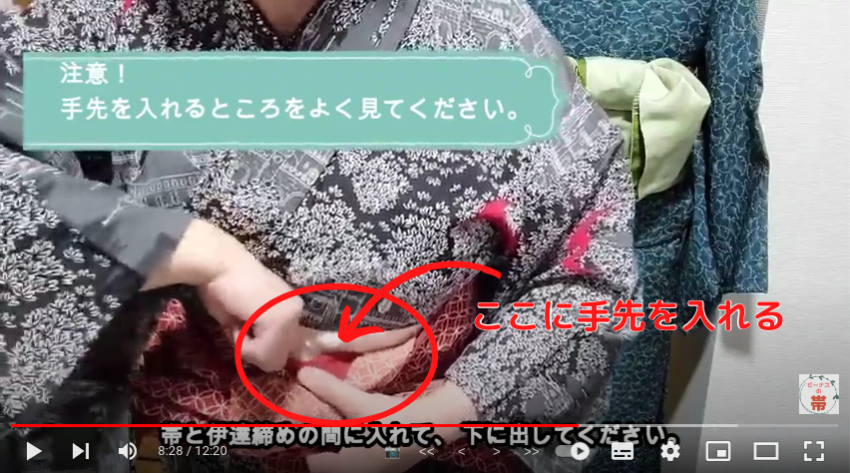

手先を入れるところは、下の画像のとおりです。

左右のバランスを整えて2回手先を通し、ぎゅーっと締めます。

手先を伊達締めの下に通してしまうと、帯を回せなくなってしまうので注意しましょう。

くるくると巻くようにすると良いです。

羽根の下に入れるとストッパーになり、羽根が下に落ちにくくなりますよ。

羽根は下向きに広げていきます。

上向きに広げると幼い印象になってしまいますので、気をつけてくださいね。

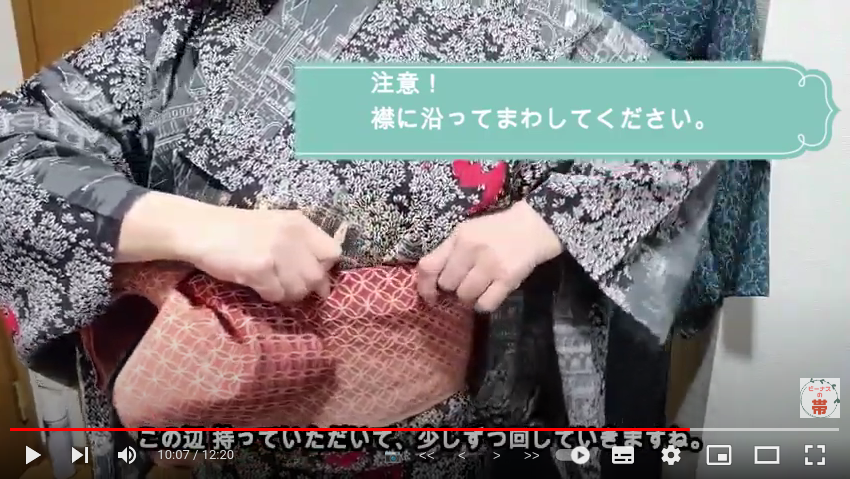

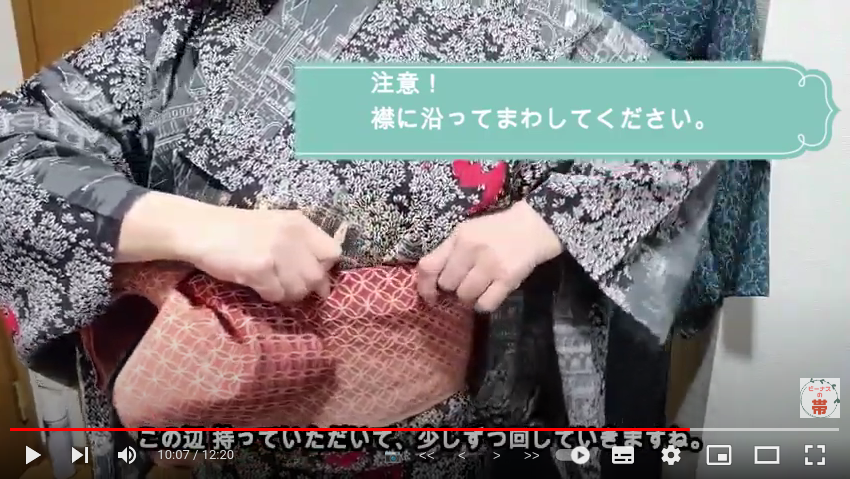

横に付けていたクリップをはずし、着物の襟に沿って帯をまわします。

回せたら後ろに手を回し、帯を整えます。

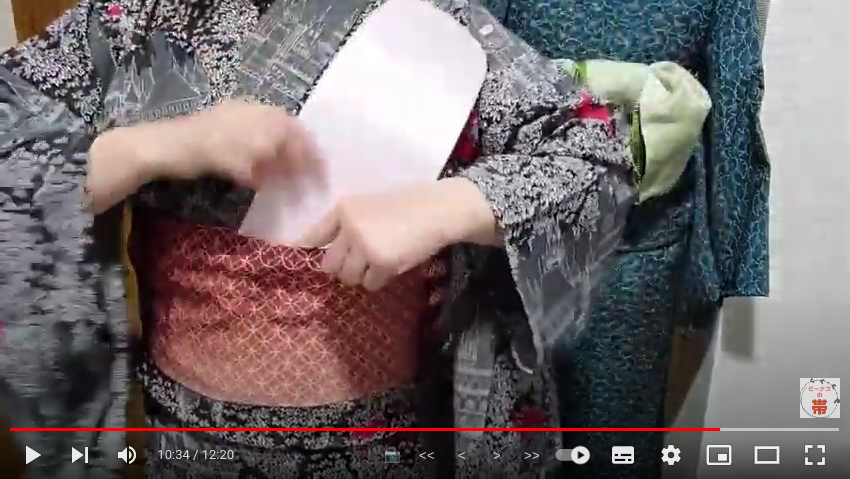

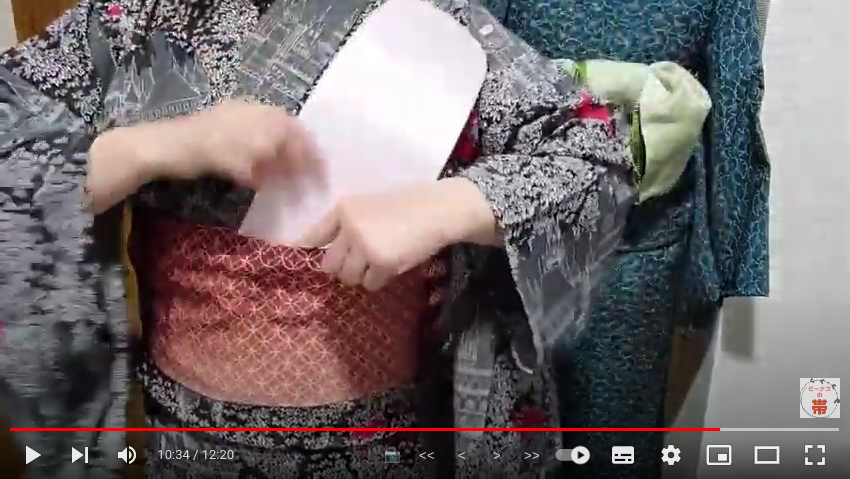

帯を回せたら1巻目と2巻目の間に帯板を入れます。

おはしょり(帯の下に折り返してある部分)が乱れてしまったときは、おはしょりを下に引っ張るのではなく、帯の下に手をいれてなぞるときれいになりますよ。

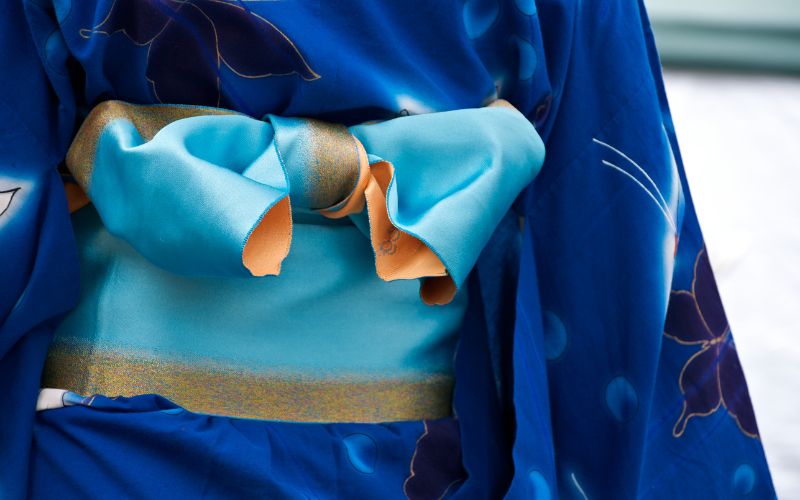

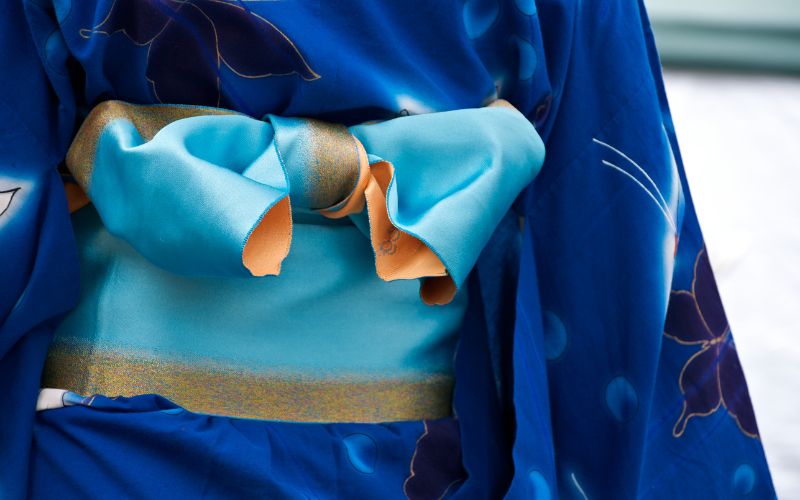

完成するとこのようになります。

お疲れさまでした。

半幅帯で文庫結びに慣れてきたら、文庫結びのアレンジに挑戦するのもおすすめです。

文庫結びは、さまざまなバリエーションがあり、調べてみるだけでも楽しいですよ。

もし帯が緩んでしまったら?文庫結びの応急処置

「着ているうちに帯が緩んでしまった」「結び目が下がってきた」……出先でこんなことがあったら焦ってしまいます。

きちんときれいに着付けたはずでも、万が一のことがあるかもしれません。

そんなときは、ハンドタオルのような少し厚みのあるものを使うと良いですよ。

- 緩んだ隙間から入る程度に、ハンドタオルを折りたたむ

- 結び目を持ち上げ、帯の中にハンドタオルを入れ込む

- ハンドタオルが結び目を支える位置に来るよう整える

重要なのは、着物と帯の間の隙間をなくすこと!

そうすると、緩んだ帯が安定します。

【着付け師直伝】緩まない文庫結び まとめ

この記事では、半幅帯を使った緩まない文庫結びの結び方をご紹介しました。

緩まず着崩れしない文庫結びのポイントは、以下の2つです。

- 羽根は真ん中に向かって斜めに折り上げる

- 結ぶときは、前に押し出して強く結ぶ

ショウジ先生の画像を交えてご説明した、半幅帯で文庫結びはいかがでしたか?

難しそうだと思っていたけれど、案外簡単だと感じた方も多いと思われます。

すぐにできなくても大丈夫ですから、ショウジ先生の動画も参考にして何回もチャレンジしてみましょう!

あなたも文庫結びをマスターしてぜひ、お出かけを楽しんでくださいね。

きっと、いつもとは違う気分を味わえますよ。

こちらは、ショウジ先生が解説してくださっている半幅帯を使った文庫結びの動画です。

ぜひご一緒にご覧くださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント