読者さま

読者さま母の着物の整理をしていたら、豪華だけど、とっても重い帯がありました。初めて見たのですが、この帯の名前はなんでしょうか?

それは丸帯ですね!最近ではあまりなじみがないと思います。

丸帯は帯の中で一番大きな帯なんです!

あなたは「丸帯」って聞いたことがありますか?

今では普段使いで丸帯を締めることはことは、少なくなっています。

童謡「花嫁人形」の中の歌詞に「金襴緞子(きんらんどんす)の帯締めながら、花嫁御寮は何故なくのだろう」と出てきますが、この金襴緞子の帯がまさに丸帯なのです。

金襴緞子(きんらんどんす)と聞くだけでも豪華なイメージがありますね。

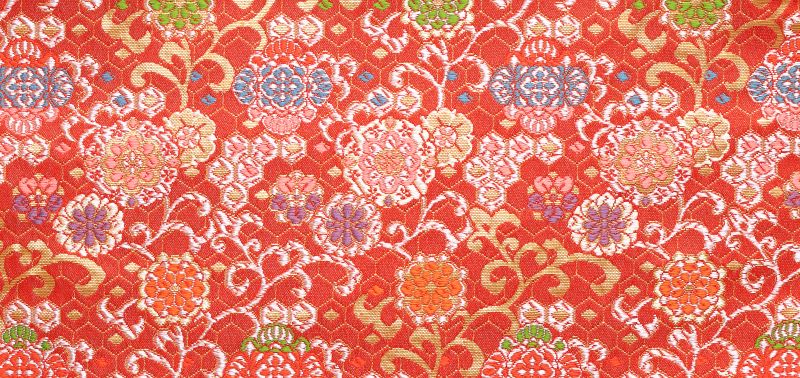

丸帯は和装フォーマルの中で最も格式高い帯になり、豪華絢爛(ごうかけんらん)という言葉がぴったりの帯です。

丸帯についていろいろ知りたくなってきました!

この記事では、丸帯について特徴や着物の合わせ方まで詳細に解説していきます。

ぜひ最後までお読みくださいね。

- 丸帯の寸法などの特徴

- 丸帯の歴史(始まり~現在まで)

- 丸帯を合わせる着物

和装フォーマルで格式高い丸帯の特徴は?

丸帯と聞くと、丸い帯?と想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、いったいどのような帯なのでしょうか?

丸帯は、婚礼衣装などに使われる豪華かつ高価な帯です。特徴を見ていくとその理由がよくわかります。

- 丸帯の寸法は帯のなかで一番大きい

- 丸帯の生地は豪華絢爛(ごうかけんらん)

- 丸帯は両面に模様が入る仕立て方

それでは、特徴を細かくみていきましょう。

丸帯が一般的な袋帯とどう違うのかについても解説します。

丸帯の寸法は帯のなかで一番大きい

帯のなかで一番大きいと言われている丸帯の寸法は以下のとおりです。

| 反物のサイズ | 仕立て後のサイズ | |

| 幅 | 一尺八寸五分(約70センチ) | 反物サイズの半分 |

| 長さ | 一丈一尺五寸(約4メートル) | 反物サイズと同じ長さ |

約70センチの反物を半分にして仕立てるので、仕立てた後の幅は袋帯などと同じくらいの大きさになります。

長さは袋帯よりも少し短いですね。

仕立て方はのちほどご説明しますね。

丸帯の生地は絢爛豪華な織り帯

帯の生地は大まかに「染め帯」「織り帯」の2つに分類されますが、丸帯には「織り帯」が使われます。

| 染め帯 | 白生地に織り上げられた生地を模様や色に染めた帯 |

| 織り帯 | 染められた糸で織って模様を作った帯 |

丸帯の生地の模様は、「有職文様」や「吉祥文様」など豪華なおめでたい模様が主に使われています。

| 有職(ゆうそく)文様 | 吉祥(きっしょう)文様 | |

| 特徴 | 平安時代の公家社会の装束で使われた 優美で格調高い模様 | 中国大陸より伝わったおめでたい模様と その後日本にて改良された模様がある |

| 主な柄 | 立湧(たてわく) 亀甲文(きっこうもん) 花菱(はなびし) 七宝(しっぽう) など | 鳳凰(ほうおう) 松竹梅(しょうちくばい) 貝桶(かいおけ) 御所車(ごしょぐるま) など |

格調高い模様を金襴(きんらん)などで織ってある、正装にふさわしい豪華な帯だとわかりますね。

丸帯の仕立て方は両面に模様が入っている

続いて、幅が約70センチもある丸帯の仕立て方を見ていきましょう。

丸帯は70センチの幅の生地を半分におり、片方を袋状「片縫い袋」にして仕立てます。

この仕立て方によって、表にも裏にも模様が入り豪華な帯に仕上がるのです。

豪華になる一方で、他の帯に比べると重くて分厚くなり、硬くて締めにくい帯といわれています。

袋帯との違いはここ!

丸帯って袋帯とどう違いがあるのですか?

今、フォーマルな装いの主流となっている袋帯は、結びやすくするために軽量化された仕立て方になっています。

| 丸帯 | 袋帯 | |

| 寸法 | 反物は幅約70センチ 長さ約400センチ (仕立て後は幅約35センチ) | 幅約38センチ 長さ約448センチ (幅約38センチの反物を2枚使って仕立てる) |

| 生地 | 織り帯 | 織り帯 |

| 仕立て方 | 片縫い袋で仕立て、両面模様 | 模様のある表地と無地の裏地を合わせて仕立てる |

丸帯の特徴

袋帯の特徴

袋帯には全通帯と六通帯という、帯柄のつき方によって2種類あります。

丸帯は豪華ですが扱いが難しいため、今では和装フォーマルの主な帯は袋帯になっています。

それでは、次に丸帯の歴史を見ていきましょう。

和装フォーマルで格式高い丸帯の歴史は?

丸帯は時代の移り変わりや、人のファッションに対する意識の変化によって、変移してきました。

どのように変化してきたのですか?

移り変わりを3つに分けてお伝えしますね。

- 丸帯の誕生

- 丸帯が衰退した理由

- 丸帯の現在

丸帯の誕生は江戸時代

丸帯の誕生は江戸時代の中頃と言われています。

江戸時代中期に女性の髪形が横に張り出した結髪になっていったことで、着物に合わせる帯も幅の狭いものから、幅の広いものに変わっていきました。

頭が大きくなったためバランスを良くするように、帯の幅も大きくなり丸帯が誕生しました。

江戸時代中期からおしゃれに対する意識が高くなったと言われていますね。

次に、江戸中期に誕生した丸帯が今ではあまり見かけなくなってきた経緯についてみていきましょう。

丸帯が袋帯に代わるまでの経緯は?

丸帯は江戸後期、明治、大正、昭和の初めまでは正装用の帯として用いられてきました。

戦前まで、ほとんどの婚礼には「丸帯」が嫁入道具の中に入っていました。

丸帯が袋帯に変わった理由は諸説ありますが、ここでは2つあげましょう。

- 戦後の物資不足により物資節約とコストダウンが求められて誕生した

- 丸帯が重くて結びづらいことから軽量化されて誕生した

このように、時代とともに丸帯は徐々に使われなくなっていきました。

日常の洋服と同じで、和装も軽量化されきたんですね。

現在も丸帯は使われている?

現在、丸帯は婚礼衣装や舞妓さんが着用する帯として使われる程度になっています。

そうですね。普段見かけることはありませんね。

今ではどう使われているのかしら?

袋帯に取って代わられた丸帯ですが、今は新品を購入することも難しく「アンティーク帯」として注目をあびています。

丸帯は模様がとても豪華なので、仕立て直して再利用したり、リメイクしたりして楽しんでいる方も多いようです。

思い入れのある丸帯を、お子様の七五三用や、半幅帯などに仕立て直すのも素敵ですね!

次の章では丸帯に合わせる着物をご紹介します。

和装フォーマルで格式高い丸帯の格と合わせる着物は?

格付けという言葉がありますが、和装にも「格」があり、着物から小物まで身に着けるシーンが格によって決まります。

もちろん帯にも「格」があり、格によって合わせる着物も決まってきます。

丸帯は最も格式が高い

丸帯は豪華と表現されるように、和装の中でも最も格式高い帯と位置づけられます。

- 丸帯

- 袋帯(全帯柄)

- 袋帯(六通柄)

- 名古屋帯

- 単衣帯

- 半幅帯 など

帯の中で最も格式高い丸帯は、着物の中でも格式の高い第一礼装の着物と合わせます。

- 打掛

- 黒留袖

- 本振袖

しかし、前の章でも紹介したように、最近では丸帯を締めるのは婚礼衣装の打掛だけになりました。

礼装以外では、舞妓さんや芸子さんの衣装でも使われています。

舞妓さんのだらり帯はとても優雅ですよね。

和装フォーマルで格式高い丸帯を探る【まとめ】

和装フォーマルで格式高い丸帯について詳しくお伝えしてきました。

今はあまり見かけなくなった丸帯ですが、その豪華さからアンティーク帯としての人気が高まってきています。

ご紹介した内容をまとめてみましょう。

- 丸帯の寸法は幅約70センチ 長さ約4メートル

- 丸帯の生地は織り帯で豪華な模様が多い

- 丸帯の仕立て方は幅を半分にした片縫い袋

- 袋帯との違いは両面に模様があり、分厚く重い

- 誕生は江戸時代中期

- 戦前までは第一礼装の帯として使用されていた

- 戦後、袋帯が誕生し婚礼衣装や舞妓さんや芸子さんの衣装でしか見かけなくなった

- 現在はアンティーク帯として、仕立て直したりリメイクしたりされることが多い

- 打掛

- 黒留袖

- 本振袖

丸帯は豪華絢爛という言葉がぴったりの帯ですが、戦後より主流が袋帯に代わり、その姿を見ることは少なくなりました。

舞妓さんのだらり帯のように、見ているだけで優雅な気持ちになれる帯は丸帯以外にはないように思います。

近年はご自宅にあった古い丸帯を仕立て直し、その優雅さを楽しまれてる方も多いようです。

ご自宅に豪華で重い帯があるなら、それは丸帯かもしれませんね。

機会があれば、ぜひ丸帯の実物を見ていただきたいです!

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント