読者さま

読者さま着物について調べていたら「大島紬」が気になったので、詳しく知りたいです。

着物愛好家なら、誰もが憧れるものといえば、大島紬ですね。

優雅な光沢感や肌なじみの良さ、軽く丈夫で長持ちするため人気です。

大島紬は、鹿児島県の奄美群島や鹿児島市、宮崎県都城市などで織られている絹織物です。

約1300年以上の伝統があり、フランスの「ゴブラン織り」イランの「ペルシャ絨毯」と並ぶ世界三大織物のひとつとして知られています。

車輪梅(しゃりんばい=テーチ木)で染めた絹糸を、鉄分が豊富な泥田に入れてさらに染める「泥染め」という珍しい技法で染めるのが特徴です。

この記事では、大島紬の歴史をはじめ、さまざまな染め方や代表的な柄などを解説します。

- 大島紬の産地と歴史

- 大島紬の染め方と種類

- 大島紬の代表的な4つの柄と名前の由来

- 大島紬の証紙「旗印」と「地球印」の歴史

この記事を読めば、大島紬の基礎知識やさまざまな柄の由来などがわかります。大島紬の魅力を知ると、きっと身につけたくなるでしょう。

ぜひ、最後までお読みくださいね。

世界三大織物のひとつ大島紬とは?

世界三大織物のひとつに数えられる大島紬。

ここでは、大島紬とはどういう織物なのかをはじめ、その歴史と特徴を解説していきます。

大島紬とはどんな織物?

大島紬とは、どんな織物なのでしょうか?

大島紬は、鹿児島県奄美群島や鹿児島市、宮崎県都城市などで織られる絹100%の織物のことです。

もともと紬糸(つむぎいと)で作られていましたが、大正時代には生糸で作られるようになりました。

光沢感がありしなやかで着心地が良く、通気性と保温性に優れているので、夏は涼しく冬は暖かいというメリットがあります。

どうやって作られるのですか?

製造工程は大きく分けて30〜40工程ほどあります。大まかな工程を見ていきましょう。

デザイン図をもとに、使う糸の密度に合わせて織物用に図案をおこす

※この図案が「糸を作るための指示書」になる

「整経」とは、絣加工のときに使う絹糸のもつれや順番に誤りがないよう、経糸(たていと)の長さや本数を整える工程

・整経したあとは、同じ模様になる糸をまとめて糊づけ・糊貼りし固定する

・糸の束同士が接着するのを防ぐため、一定の張力になるように乾燥させる

図案の模様部分をもとに、糊貼りした糸を織り込む工程

・締め機に糸をかける

・図案に合わせて糸をきつく締めながら絣むしろを固く織り込む

あらかじめ糸を染める「先染め」の工程

・タンニン酸を含んだ車輪梅(テーチ木)染料で、絣むしろを数十回染め・干しを交互に繰り返す

・鉄分を多く含む泥田に、車輪梅で染めた糸を揉み込む

これにより染料と鉄分が化学反応を起こし、深い黒色へ変化していく

泥大島紬は、最初は深い黒色をしていますが、時間とともに茶褐色へ変化していくのも特徴です。

織り作業の前に糸を加工する工程

・「目破り」という糸を切って絣糸を露出させる

・絣むしろから解いた絣糸を設計にあわせて機にかける

数センチ織る都度に機を止め、絣のずれを修正する「絣調整」を繰り返す

柄の難易度により、一反織り上げるのに1ヶ月〜数ヶ月程度かかる

気候や糊の具合や染色などの工程で影響が出ている部分を、調整しながら絣をあわせて織り上げます。

本場奄美大島紬協同組合による18項目の厳重な検査を実施

検査に合格したものは、組合の証紙「本場(奄美)大島紬」の商標が許可される

それぞれの工程にはその分野に熟練した職人が、担当する作業を仕上げて次の工程へとつなぎ、一反の織物を完成させます。

大島紬の産地と歴史

大島紬の起源は、1300年以上前にさかのぼります。

鹿児島では奈良時代より前から養蚕が始まり、手で紡いだ絹糸を使った紬が織られていました。

そのいっぽうで、奄美では絹糸だけでなく、芭蕉や木綿の糸なども混ぜて、自由な発想で日常着としての織物を楽しむ風習があったのです。

このことからわかるように、大島紬は島民たちの間で親しまれていた着物でした。

現代にいたるまで、どのような歴史があったのかを時系列に見ていきましょう。

江戸時代

大島紬は、糸を浮かせて模様を出す花織や絣など、技術やデザインが進化して洗練された織物へと進化します。

その美しさと技術の高さから、高級織物として重宝されるようになります。

そして、1720年に「紬着用禁止令」が出され、「真綿糸献上品」として薩摩藩へ献上することになりました。

大島紬の特徴である泥染めの誕生には、さまざまな言い伝えがあります。

そのひとつが、紬着用禁止令により大島紬の着用や所持を禁止された島民が、「役人の目に触れないように泥田に紬を隠した」というもの。

泥田から隠した紬を引き上げてみると、光沢のある美しい黒色に染まっていたのが、泥染めの始まりといわれています。

明治時代

奄美大島は薩摩藩の支配下から解放され、本格的に市場で大島紬の取引が始まります。

明治時代中期になると、大島紬の注目度がさらに上がり、手紡ぎでの生産が間に合わなくなるほどになりました。

そのため、真綿からの手紡ぎ糸から、玉糸を精錬して撚りを加えた「練玉糸(ねりたまごし)」が使われるようになります。

その後、高機(たかばた)で織られるようになり、さらに大島紬の製織能率が向上しました。

ちょうどそのころ、需要の伸びと共に粗悪品が出回り、大島紬の価値が問われる事態が起こります。

これをきっかけに、品質保持を目的として明治34年(1901年)に鹿児島県大島紬同業組合(現在の本場奄美大島紬協同組合)が設立されました。

大正時代以降

大正時代は、ほぼすべての大島紬が本絹糸で作られました。

さらに昭和に入ると、化学染料で部分的な着色法が開発され、色大島や白大島が完成します。

また、天然染料の泥藍大島や、草木染め大島など染めの種類が豊富になり、昭和50年に国の伝統的工芸品に指定されました。

現在は、残念ながら着物の需要減や後継者不足などで、生産数は減っています。それでも着物好きの間では、今でも根強い人気があるのです。

大島紬の4つの特徴と5つの定義

大島紬は、次の4つの特徴があります。

- 着心地が軽い

- 着れば着るほど体になじむ

- 生地が丈夫で長持ちする

- 色や柄が独特である

大島紬は、一反あたり約450gと500㎖とペットボトルより軽い重量です。

着心地が軽やかで苦しさを感じず、着れば着るほどに体になじみ、かつしわになりにくく丈夫な作りが特徴。

生地が丈夫で150年から200年と長持ちするので、親から子、子から孫へと受け継がれるなど世代を超えて愛されています。

さらに、繊細な工程を30〜40ほど経て作られているので、色や柄に特徴があります。

大島紬は深い黒が有名ですが、他にも草木を使った染め方の草木染大島や化学染料を使った色大島があり、種類も豊富です。

そして、大島紬の定義は5つあります。

- 絹100%でできている

- 先染め手織りである

- 平織りである

- 締機(しめばた)で経(たて)・緯(よこ)絣(かすり)の加工している

- 手機で絣合わせして織られている

大島紬は、複雑で緻密な工程を経て製造されるので、熟練の技が必要です。

ベテランの職人たちの長年の経験が反映されており、機械では生み出せない質感を堪能できます。

大島紬の染め方と種類

大島紬には、泥や藍などの天然染料と化学染料の2つの染料法があります。

伝統的な大島紬は泥や藍などの天然染料を使用しますが、最近では、化学染料を使ったものも出ています。

化学染料は、色落ちを防ぎ、天然染料では出ない色合いが出せるのが特徴です。

ここでは、大島紬の代表的な染め方を6つ紹介します。

- 泥大島紬

- 泥藍大島紬

- 草木染大島紬

- 正藍大島紬

- 白大島紬

- 色大島紬

それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

泥大島紬

奄美大島紬といえば、泥染めです。

世界的にも珍しい泥に漬け込む天然の染色方法で、おもに奄美大島だけで行われています。

「車輪梅(テーチ木)」というバラ科の木に含まれるタンニン酸と、泥の中に含まれる鉄分が化学結合することで染まっていきます。

テーチ木染め20回と泥染め1回を1セットの工程として、80回以上繰り返して色が定着していく仕組みです。

泥染めは、膝まである沼田で泥を揉みこみ、足で泥をかき混ぜながら何度も中腰の姿勢で力を込めて、揉み叩くようにする作業。

力がいるとても大変な工程ですね。色落ちがなく、深く美しい光沢のある渋い黒色に染まるのは、職人さんの技術の賜物ですね。

最初は深い黒ですが、数十年かけて周囲が酸化して茶褐色に変化していきます。

泥藍大島紬

泥藍大島紬は、藍で染めたあと絣糸に泥で染めたものを地糸に使用する染め方のことをいいます。

生地自体は美しい深い黒ですが、模様部分は藍特有の藍色です。

かつて、藍染めのみで作られる「藍大島」も人気でしたが、色落ちが目立つことから今では製造が少なくなっています。

草木染大島紬

草木染大島紬は、テーチ木や藍以外の草木と泥で色づけたものです。

染料に使用される植物は、奄美に自生しているマングローブ・ウコン・クチナシ・やまもも・タブノキ・ハゼノキ・フクギなど、さまざま。

組み合わせによって、細かく色合いを調整することができるのがメリットです。

従来の泥染めも後で行うので、仕上がりのバランスも整います。

正藍大島紬

正藍大島紬は、植物藍のみで染められたものです。

琉球藍や蓼藍(たであい)のどちらかで色づけられ、藍を発酵させた液で繰り返し染めて、深い色合いを引き出してきました。

ただし、正藍大島紬には泥で染める工程がありません。

色落ちが激しいため現在は生産されておらず、藍色の大島紬全体の総称として使用されています。

白大島紬

白大島紬は、白い糸で模様を織りなす大島紬のことです。

白泥染めの技法を使うこともあれば、先染めの絹糸を後から脱色して白を表現することもあります。

白泥染めをするときには、「白薩摩」と呼ばれる陶器でも使われる泥を使います。

白泥には、「カオリン」という成分が含まれており、その成分からおごそかな色合いが出せるのです。

また、白大島紬の模様部分には化学染料を用いている点も特徴です。

白色なので軽やかに着られ、春夏の装いにふさわしく人気がありますよ。

色大島紬

色大島紬は、絣糸や地糸を化学染料で色づけた大島紬のことをいいます。

化学染料を用いるので、色持ちが良く発色が鮮やかで、天然染料では難しい色の濃淡を表現できるのが特徴。

色によっては、伝統的な雰囲気にも、流行を取り入れた印象にもなります。

大島紬の代表的な4つの柄と名前の由来

大島紬の伝統柄は、奄美大島の植物や動物、地名や日常品などから考案され、名づけられたものが数多くあります。

ここでは、大島紬のなかでも有名な4つの柄について解説していきます。

- 龍郷柄

- 秋名バラ柄

- 西郷柄

- 亀甲柄

それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

龍郷柄(たつごうがら)

「龍郷柄(たつごうがら)」は、女性特有の大島紬を代表する柄のひとつ。

金色のハブが月の光で蘇鉄(そてつ)の葉に乗り移ろうとする瞬間を、幾何学柄であらわしています。

江戸時代に「薩摩大島を最も表わした大島紬を献上せよ」と命ぜられた薩摩藩が作らせたものです。

その後、村人たちの手によって詳しく改良された図柄は、大島紬を作っていた村の名前をとって「龍郷柄(たつごうがら)」と名づけられました。

複雑なデザインで技術的に高度なため、現在でも熟練した織り手しか織ることのできない貴重な柄となっています。

秋名バラ柄

秋名バラ柄は、竹で編まれたザルをモチーフにした女性用の図案です。

東シナ海に面した奄美大島の地名から「秋名」、竹で編んだザルを方言で「サンバラ」と呼んでいるため「秋名バラ柄」といいます。

細かな格子を組み合わせたシンプルなもので、コーディネートしやすいモチーフです。

龍郷柄と並ぶ大島紬を代表する伝統的な柄ですが、現代ではモダンに映るとのことで、とても人気があります。

西郷柄

西郷柄は、男物の最高峰の柄につけられた伝統的な柄のひとつです。

遠目には無地のように見えますが、格子の中に緻密な絣模様が織り込まれているのが特徴。

西郷とは、奄美の人々が愛してやまない西郷隆盛の名前を冠したもので、「男の中の男柄」と言われて愛されています。

西郷隆盛の名前に恥じないものを作ろうと、各集落の職人たちが競って、生んだ究極の小紋文様です。

しかし近年では、男性の着物の需要が減ってきており、西郷柄自体も衰退しつつあります。

亀甲柄

六角形を繋いだ亀甲(きっこう)は、亀の甲羅のような紋様です。

大島紬では、男性用の図柄として使われ、単純な六角形をつなぎ合わせるのが基本形。

柄の細かさは一反の布幅に並ぶ亀甲の数で表され、大島紬は80亀甲から200亀甲まであります。

数字が大きいほど柄が細かく緻密になっていきます。

長寿の象徴である亀に着想を得ていて、縁起の良い模様として古来より好まれてきた柄です。

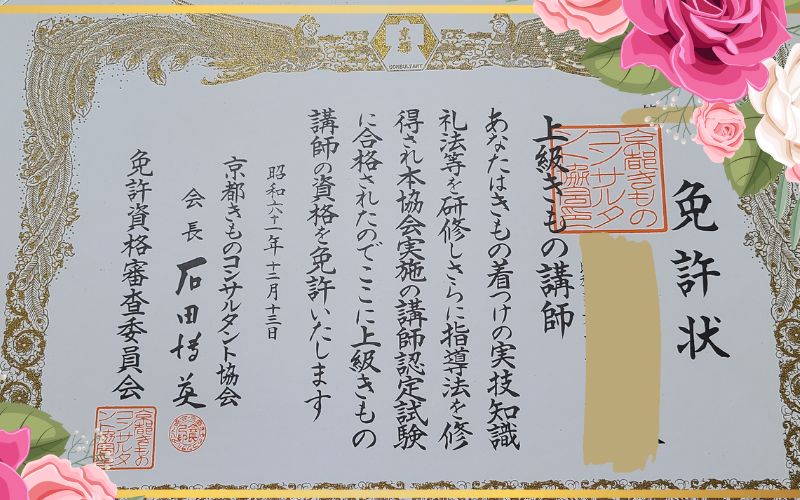

大島紬の証紙「旗印」と「地球印」の歴史

大島紬には、厳しい検査基準に合格した製品に登録商標として貼られる「証紙」があります。

奄美大島や鹿児島県、宮崎県都城市など産地によって証紙のデザインが異なり、産地だけではなく正真正銘の本場大島紬であることを証明します。

さらに手織りで作られたものには、経済産業省認可の伝統的工芸品としての「伝統マーク」というものがあります。

今回は、奄美大島産の「地球印」と鹿児島県産の「旗印」について見ていきましょう。

「旗印」と「地球印」の違いとは?

鹿児島県産の「旗印」と奄美大島産の「地球印」には、どんな違いがあるのでしょうか。

それぞれの画像と特徴を見ていきましょう。

日の丸の旗がクロスした「旗印」は、鹿児島県の本場大島紬に貼られる証紙です。

奄美大島の本場大島紬に貼られる証紙「地球印」は、地球儀マークのデザインです。

「旗印」と「地球印」の証紙の特徴と違いは、こちらをご覧ください。

このように産地だけでなく、手織りや機械織りによる証紙の違いを見分けられると、帯や着物の価値が理解できますね。

「旗印」と「地球印」の歴史

太平洋戦争後の1946年から1953年まで、奄美大島は米軍政権下でした。

旗印には日本国旗がデザインされているので、米軍政権下にあった奄美大島では、この証紙の使用を禁じられてしまいます。

そのため、反物の端に暫定的に白地に「本場大島紬」と記して生産していました。

1953年のクリスマスに、奄美大島は本土復帰します。

そのときに、もともとあった旗印に代わる商標を募集したところ、現在の地球印に決定しました。

「地球印」には、「世界に通用する織物にしたい」という願いが込められています。

また、組合の名称も、奄美大島紬を世界に印象づけるために「本場奄美大島紬協同組合」と変更されました。

魅力たっぷりな大島紬を着て魅力的な着物ライフを過ごそう

この記事では、大島紬のさまざまな染め方や柄の説明をしました。

まず、大島紬とはどういうものか確認していきましょう。

大島紬は世界三大織物のひとつとして、フランスの「ゴブラン織り」、イランの「ペルシャ絨毯」と並んで世界的に有名な織物のひとつです。

一反あたりの重さは約450gと軽量で、着心地が軽やかで苦しさを感じにくいのが特徴。

それだけでなく、生地が丈夫で、着れば着るほど体になじみます。

さらに、本場の奄美大島紬の定義として、以下を挙げました。

- 綿100%

- 先染め手織り

- 平織り

- 締め機で絣加工したもの

- 手機で絣合わせして織り上げたもの

この定義に当てはまるものが、本場奄美大島産の大島紬として「地球印」の証紙がつきます。

大島紬の伝統的な柄には、奄美大島の植物や動物、地名や日常品などから考案されたものがたくさんあります。

そのなかでも代表的な柄を4つ紹介しました。

- 龍郷柄(たつごうがら)

- 秋名バラ柄(あきなばらがら)

- 西郷柄(さいごうがら)

- 亀甲柄(きっこうがら)

それぞれ、緻密かつ複雑なデザインのため、熟練で経験豊富な職人の高度な技術が必要とされます。

大島紬は丈夫なので、親から子へ、子から孫へと引き継ぐものが多いので新品を手に入れることは難しいかもしれません。

そんなときは、リサイクル品を上手に活用すると比較的、状態の良いものが手に入りますよ。

ぜひ、お気に入りの大島紬を見つけて、奄美大島の自然が産んだ魅力をたっぷりと味わってくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント